目次

Section 1

ラジオキャリブレーション

今回も引き続き Ardupilot Rover の設定を進めていきます。

基本的な校正作業も今回でようやく一区切りとなります。

「ラジオ」と聞くと、放送用ラジオをイメージされるかもしれませんが、ここでは RC(ラジオコントロール)を指しています。

具体的には、プロポ(送信機)と受信機の組み合わせのことですね。

海外では「Radio」とか「Controller」と呼ばれることが一般的なようです。

なお、これまでの記事では「Accel Calibration」や「コンパス」など、英語と日本語が混在したタイトルを使用してきました。

これは、Mission Planner の日本語表示に合わせて、作業時により分かりやすくするために意図したものです。

プロポと受信機の接続、受信機とFCの接続については製品のマニュアルを良くご確認いただくのが近道ですので、今回は主に信号が正常に入力されている状態からのキャリブレーション作業を説明していきます。

Section 2

接続とCH割り当ての確認

今回は受信機とFC間の通信について特段パラメーターで設定を行っておらず、接続したらそのままで信号が来ていたという形でした。

Ardupilotは様々なRCシステムに対応しており、使用するシステムによって追加で設定が必要な場合もあります。

今回、大まかに言えばSBUSで入力するタイプの受信機を使用しているのですが、SBUSプロトコルはFUTABAだけでなく様々なメーカーから互換品が出ており、種類も多いため、Ardupilotはデフォルト設定ではSBUSで入力するタイプが想定されているのかもしれません。

もし、ただ接続するだけでは使用できないRCシステムを使用する場合は、下記のドキュメントをご参考にご使用のシステムに合わせた設定を行いましょう。

Radio Control Systems

https://ardupilot.org/copter/docs/common-rc-systems.html

今回は Ardupilot Rover の製作【5】Compass キャリブレーションで紹介した下記の画像の通り配線を行いました。

RCシステム全体についてはプロポ→受信機→FCと通信していく形ですので、もし通信がうまく行かない場合には原因を切り分けて確認していくことが必要になります。

ここで躓いた場合、闇雲に作業しても解決しませんので、プロポと受信機のところでうまくバインドできていないのか、受信機とFCの配線に問題があるのか、FCの受信設定が適切でないのか、ひとつひとつ確認しましょう。

Mission Planner で信号が確認できない事には次に進めませんので、RC関連の接続作業が一通り済んだら、プロポの入力がFCに認識されているか、つまり Mission Planner 上で信号が認識されているかを確認しましょう。

まず、プロポ・FC・受信機の電源が入っていることを確認します。

受信機の電源に関して、FCにUSBを接続するだけで受信機にも給電されて起動するものも多く、受信機の電源については特別に注意を払わなくて良い場合が多いですが、FCのモデルや受信機の電源をどこから取っているかによっては、別途給電しないと受信機が起動しないケースも考えられます。

受信機のLEDランプなど見た目で動作がわかる場合は簡単に確認できますので、注意を払っておきましょう。

次に Mission Planner でラジオキャリブレーション画面を開きます。

ラジオキャリブレーション画面は①で示した初期設定をクリックし、②のラジオキャリブレーションをクリックすれば表示されます。

プロポの入力がFCに認識されている場合、青い矢印で示したバーがスティックやスイッチ操作に合わせて動作するのが確認できるはずです。

Aで示したRC1〜RC4までは、スティックタイプのプロポであれば左右スティックの上下左右にアサインされている場合が多いので、しっかり反応が見られるものと思います。

緑色のゲージの増減方向ですが、一般的な設定状態においてRoll、Throttle、Yawの3つはスティックの動作方向と連動している、つまりステックを右に切ればゲージが右に動く、という形になっていれば方向としては正しく、リバースする必要はありません。

ただし、なぜそういった仕様になっているのか分からないのですが、Ardupilotの場合Pitchだけは逆で、スティックを上に切った時に緑のゲージが下がる状態が正しい状態となっています。

今回 Pitch (RC2) は何も割り当てていませんので、あまり関係ないのですが、マルチコプターを作成する場合で、他のファームウェアの経験がある方ほど混乱すると思いますのでご注意ください。

Aの区画にだけ、③で示したリバーススイッチがあり、ここにチェックを入れることでリバースできるようです。

ただし、リバース設定はプロポ側でもできるものがほとんどで、Mission Planner 操作時に不用意に触ってしまう可能性も考えられなくはない為、特別な場合を除いて、なるべくプロポ側で正しく設定しておくのが良いと思います。

Bで示したRC5以降は、プロポの方でCH5以降のチャンネルをスイッチに割り当てておかないと動作しないものと思います。

今回は設定の途中で一時的に使用して後に変更したりもしているのですが、現時点では下記のチャンネルアサインとなりました。

- CH1-Roll (ステアリング)

- CH2-×

- CH3-Thr

- CH4-×

- CH5-×

- CH6-RS スライダー -デフブレーキ強度調整(ESCの追加機能)

- CH7-SFスイッチ- リアルカーモード切り替え(ESCの追加機能)

- CH8-SGスイッチ- モード切り替え(Hold-Manual-Acro)

- CH9- SDスイッチ- RTLモード

- CH10-SCスイッチ-AUTOモード

使用しているESC (HOBBYWING QUICRUN1080 BRUSHED G2) の追加機能に2CH使用している為、最低限のセッティングとは言えませんが、ステアリングとThrの他に5CHも使用している形になっています。

最大でどのくらいのCH数を受信機に送信出来るかは、使用しているプロポや受信機の種類によりますが、必要なチャンネルのキャリブレーションが取れていないとうまく動作しない可能性もありますので、キャリブレーション作業前になるべく多くのCHを通信できる状態に設定しておくと良いと思います。

また、デフォルトではメインのモード切り替えCHは8に設定されていますので、モード切り替えに使用したいスイッチはCH8にアサインしておくと後々楽です。

自分はマルチコプターを操作する場合、右ステックの上下がThrottleとなるMode1なのですが、今回はローバーと言うことでThrottleを左スティックの上下(マルチコプターで言うとMode2の状態)に設定しました。

ロール、つまり今回のローバーの場合はステアリングに当たる制御を右手の左右に割り当てていますので、主に赤色の矢印で示した2つのスティック操作でローバーを制御します。

青色で示したRC2とRC4はCHとして接続されているものの、今回の場合何も機能が割り当てられていません。

プロポのスティックアサインについては、プロポがスティックタイプなのかホイラータイプなのかによっても設定方法は変わってくるものと思いますので、ここでは詳しく触れませんが、Ardupilot でRover を作るにあたり注意すべきはFC→サーボorESC(モーター)の配線です。

下記ドキュメントで詳しく紹介されています。

Motor and Servo Connections

https://ardupilot.org/rover/docs/rover-motor-and-servo-connections.html

ドキュメントで初めに紹介されているステアリングとスロットルのコントロールが別々になっている標準的なRCカーが今回の形なのですが、RC出力1(CH1)にステアリングサーボ、RC出力3(CH3) にスロットルを接続せよと指示があります。

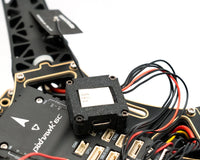

今回使用している MATEKSYS F405-STD で言うと、基板裏側にある上記のパッドにステアリング用のサーボとESC (スロットル) を接続すれば、デフォルトの設定のままで良いという形になります。

ドキュメントにも記載されていますが、各チャンネルの役割はフルパラメーターからSERVOx(xには1、2など数字が入る)_FUNCTION の設定で変更もできるようです。

ただし、プロポの設定や配線など様々なところでチャンネルを入れ替える事が可能ですので、特別な理由が無い限り、なるべくデフォルトに合わせて作っていくのが管理上は楽かと思います。

Mission Planner でラジオキャリブレーション画面の変化を見て、プロポの設定が自分の希望通りになっているかしっかり確認しましょう。

Section 3

Mission Plannerでのキャリブレーション作業

Mission Planner でのラジオキャリブレーション作業は非常に簡単です。

ラジオキャリブレーション作業は下記のドキュメントで紹介されています。

Radio Control Calibration

https://ardupilot.org/copter/docs/common-radio-control-calibration.html

先程開いた Mission Planner のラジオキャリブレーション画面で、矢印で示した「ラジオキャリブレーション」ボタンをクリックすると、「Ensure your transmitter is on and receiver is powered connected Ensure your motor does not have power /no props!!!」という注意が表示されますので、さらにOKをクリックします。

すると上記画面のように説明が表示されます。

簡単に言うと、スティックやスイッチを最大まで動かせと言う内容の指示です。

ここでOKボタンをクリックするとキャリブレーションが開始されます。

キャリブレーションが開始されたら、スティックを上下左右に最大限、スイッチも最大限動かします。

今回はローバーの設定を行なっており、PitchとYawには何も機能が割り当てられていない為、あまり気にしなくても良いのですが、RollとThrottleは重要なのでしっかり最小・最大まで動かしておきましょう。

可動範囲がキャプチャされると、最小と最大の範囲に赤い線が示されますので、実際に作業していると感覚的に理解しやすいものと思います。

画面右側にRC5以降のチャンネルも示されていますので、使用するチャンネルはしっかりスイッチやツマミを動かしてキャプチャしておきましょう。

青い点線で示したRadio15は接続されておらず、動きが無い為範囲がキャプチャされていません。

Radio16は今回使用している受信機ではRSSI信号がきているので、キャプチャされている範囲が通常とは異なる形になっていますね。

全てのスティックとスイッチをしっかり動かしたら①で示した「完了したらクリック」ボタンを押します。

キャプチャされた内容が一覧になって表示されます。

①のOKボタンをクリックすると、キャプチャされた数値がパラメーターに書き込まれ、ラジオキャリブレーションは完了です。

今回はArdupilot Roverのラジオキャリブレーションを紹介しました。

Mission Planner での作業は非常にシンプルなのですが、この部分はプロポや受信機の取り扱いに慣れていないと多少時間がかかるかもしれませんので、マニュアルやインターネット上の情報を活用し、使用しているプロポや受信機の使用方法を事前に抑えておくのが良いかと思います。

Mission Planner 初期設定の画面上ではラジオキャリブレーションの次に Servo Output が来ているのですが、先にモード設定をしておきたいので、次回は Ardupilot Rover で使用できるモードの紹介に移りたいと思います。